Le risque nucléaire: Tchernobyl

«««RETOUR

Ce n'est plus un cas d'école. Depuis l'accident de Tchernobyl, le risque lié aux centrales nucléaires est devenu une réalité.

Un accident comme celui de Tchernobyl pourrait-il se produire en France ?

Quelles sont les causes de l'accident de Tchernobyl et comment peut-on dire que les centrales nucléaires françaises sont plus sûres que les centrales russes ?

Quelles conséquences sur la santé, en Ukraine et ailleurs ?

Des questions dont la réponse n'est pas simple, tant il y a désinformation aussi bien en URSS qu'en France !

L'accident de Tchernobyl

Le plus grave accident nucléaire survenu jusqu'à aujourd'hui a lieu le 26 avril 1986 dans la centrale de Tchernobyl.

Il se déroule dans un réacteur à eau bouillante de type RBMK modéré au graphite, lors d'un essai insuffisamment préparé. Un défaut de maîtrise de la réactivité du cœur entraîne une augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur et une détérioration importante du combustible.

Résultat : le réchauffement brutal de l'eau qui se vaporise dans le cœur produit une explosion de vapeur à l'intérieur de la centrale détruisant partiellement le réacteur et provoquant un incendie. Si l'incendie des bâtiments est maîtrisé dans la matinée, le cœur du réacteur continue de brûler, rejetant des produits radioactifs dans l'atmosphère durant près de dix jours.

200 personnes seront gravement irradiées et 32 décéderont dans les trois mois qui suivront.

Pour le long terme, on constate une augmentation des cancers de la thyroïde mais il est difficile d'évaluer le nombre des victimes.

Cet accident est classé au niveau 7, niveau maximal, de l'échelle INES.

L'accident de Tchernobyl résulte de dysfonctionnements nombreux et importants. Un réacteur mal conçu, naturellement instable dans certaines situations et mal exploité sur lequel des essais hasardeux ont été conduits, le tout associé à un contrôle inexistant de la sûreté par les pouvoirs publics.

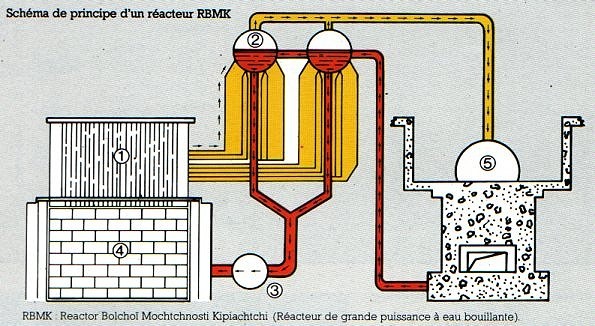

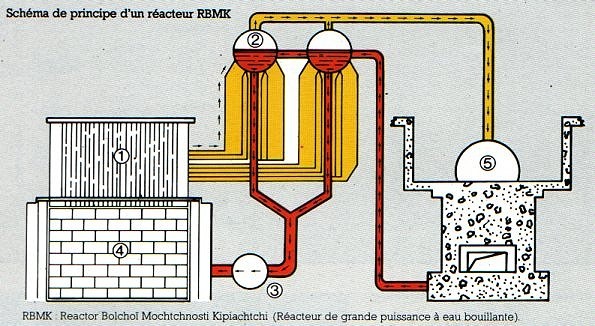

La filière russe RBMK

|

Le principe de la filière RBMK consiste à plonger le combustible (uranium faiblement enrichi) dans un empilement de graphite modérateur. En circulant le long du combustible, l'eau bouillante joue le rôle de fluide caloporteur. Transformée en vapeur, elle est envoyée directement dans les turbines, sans passer par un circuit intermédiaire. Les 16 réacteurs RBMK ont figuré parmi les plus puissants au monde (1500 MW à Ignalina en Lituanie). Mais leur performances ont conduit à passer outre de graves inconvénients: une très grande délicatesse de pilotage due à des raisons neutroniques et une sûreté des installations largement négligée.

Nombreuses sont les pressions internationales qui incitent les pays de l'ex-URSS à arrêter ces réacteurs. |

La filière RBMK, qui n'existe qu'en URSS, présente par comparaison avec les filières a eau sous pression utilisées en France, trois inconvénients principaux:

- le réacteur est instable à faible puissance. Ce réacteur peut donc, dans certaines conditions, s'emballer, ce qui est exclu dans le cas des réacteurs REP.

-

la vitesse d'insertion (les barres qui commandent l'arrêt du réacteur est insuffisante. En cas d'urgence, l'arrêt n'intervient qu'au bout de 20 secondes pour 2 secondes sur l'ensemble des réacteurs occidentaux. En outre, la constitution de ces barres fait que le début d'insertion provoque un accroissement de la puissance.

-

l'absence d'enceinte de confinement a permis le relâchement dans l'environnement d'une fraction importante de relâchement présents dans le réacteur (quelques importante pourcentages du combustible lui-même et environ 50% du césium et de l'iode).

La filière française REP

|

Une réaction en chaîne est entretenue dans le cœur d'un réacteur nucléaire contenant de l'uranium. L'énergie dégagée par cette réaction est contrôlée en descendant ou en remontant dans le cœur du réacteur des barres de contrôle capables d'absorber les neutrons en excès.

Dans le circuit primaire (en rouge), l'eau s'échauffe dans la cuve au contact des assemblages de combustible. Cette eau chauffe l'eau du circuit secondaire (en jaune) qui est transformée en vapeur. Cette vapeur sous pression fait tourner la turbine qui entraîne l'alternateur produisant l'électricité. Le circuit de refroidissement (en bleu) assure la réfrigération de l'eau du circuit secondaire dans le condenseur (à partir de l'eau d'une rivière ou de la mer) ou dans des tours de réfrigération atmosphérique.

|

Les réacteurs français sont intrinsèquement stables: toute augmentation intempestive de la température entraîne justement une chute de puissance. Ils ne peuvent donc " s'emballer " comme à Tchernobyl.

En outre, les réacteurs sont enfermés dans une enceinte de confinement, véritable caisson en béton précontraint. En l'absence d'emballement ou d'explosion brutale, l'ensemble empêche toute diffusion des produits radioactifs.

Six erreurs humaines graves

Les causes rapportées par les médias et relatives à l’incompétence

des exploitants et à la vétusté de la technologie sont réelles.

Les experts ont recensé six erreurs humaines graves:

- deux violations des consignes permanentes,

- un non-respect de la procédure d’essai en cours avant l’accident,

- trois suppressions volontaires des protections automatiques du

réacteur.

Les Soviétiques ont déclaré que si une seule de ces six erreurs

n’avait pas été commise, l’accident aurait été évité.

L’absence d’ingénieur spécialiste de la sûreté au moment de l’essai,

la violation par trois fois des consignes d’exploitation par l’équipe

de conduite, la liberté laissée à cette équipe de conduite de "jouer"

avec les sécurités du réacteur dénotent une absence de culture de

sûreté en exploitation et un manque de formation des équipes de

conduite.

Les Soviétiques ont déclaré que "les exploitants de Tchernobyl avaient perdu tout sens du risque".

Les procédures de sûreté en France

On ose imaginer qu'en France, les procédures de sécurité sont plus formalisées et le personnel mieux formé.

Le système français de sûreté repose sur une répartition des responsabilités entre les pouvoirs publics et l'exploitant des centrales nucléaires.

Le concepteur-constructeur d'abord, par sa propre organisation du contrôle de qualité, puis l'exploitant, en vertu de sa responsabilité, exercent les contrôles internes; l'autorité de sûreté assure, quant à elle, les contrôles externes indépendants sur tous les domaines concernant la sûreté d'exploitation:

- Les contrôles internes: ils permettent de s'assurer que les spécifications techniques sont bien respectées. Ce contrôle s'exerce aussi bien sur la conduite de la centrale (son pilotage) que sur les activités d'entretien du matériel. La conception standardisée des centrales est un atout majeur pour bénéficier des retours d'expérience sur l'ensemble des centrales.

-

Les contrôles externes: les pouvoirs publics exercent un contrôle indépendant sur l'exploitation des centrales. La Direction de la sûreté des installations nucléaires mène des inspections sur le respect des obligations en matière de sûreté. En cas de problème d'exploitation, l'arrêt d'une centrale peut être imposée

Voir aussi: LE NUCLEAIRE EN FRANCE

Voir aussi: LE NUCLEAIRE EN FRANCE

Les conséquences sur l'homme et l'environnement

Quand un rayonnement traverse des cellules, celles-ci peuvent être endommagées ou détruites. Si la dose reçue est très élevée, la destruction massive des cellules peut compromettre le bon fonctionnement du tissu dont elles font partie.

On aura alors des effets quasi-immédiats, analogues à un coup de soleil "en profondeur".

Si la dose est plus faible, le risque pour l'organisme ne vient plus des cellules détruites, car l'organisme les remplace.

On aura alors des effets quasi-immédiats, analogues à un coup de soleil "en profondeur".

Si la dose est plus faible, le risque pour l'organisme ne vient plus des cellules détruites, car l'organisme les remplace.

Ce sont plutôt les cellules endommagées et mal réparées qui, si elles survivent et se multiplient, peuvent être à l'origine de tumeurs et provoquer des cancers.

Il est aussi faux d’affirmer que toute dose est dangereuse que de

considérer que les problèmes de santé commencent à 4 Sv (400 rems).

Il faut savoir que tout individu sur la Terre est soumis en permanence au rayonnement naturel qui délivre annuellement des doses variant de 1,5 à 6 mSv (0,15 à 0,6 rem - voir plus bas le tableau des unités de mesure des grandeurs radioactives) selon les régions géographiques.

Les enquêtes effectuées jusqu’à présent n’ont jamais mis en évidence d’excès des cancers ou des malformations congénitales dans les régions à haut niveau d’irradiation naturelle par rapport aux régions à faible niveau d’irradiation naturelle.

L'irradiation aigüe

Des troubles de santé peuvent apparaître de quelques jours à

quelques semaines après une irradiation aiguë.

Aucune anomalie n’est décelable si la dose reçue est inférieure à 300 mSv (30 rems).

- Entre 300 mSv et 1 Sv, on peut observer quelques anomalies sur des

prélèvements sanguins.

- Des manifestations cliniques n’apparaissent que pour des doses

supérieures à 1 Sv.

- En l’absence de traitement, la moitié des personnes

irradiées à une dose de 4,5 Sv meurent dans un délai de

quelques semaines.

Les effets tardifs

En ce qui concerne les effets tardifs des rayonnements ionisants (cancers et anomalies génétiques), on ne sait pas s’il existe un seuil de dose, c’est-à-dire une dose en dessous de laquelle le risque est nul.

Le suivi à long terme de grandes cohortes de sujets irradiés, en

particulier à Hiroshima et Nagasaki, n’a montré d’augmentation

significative des cancers et des leucémies que pour des doses supérieures

à 0,4 Sv (40 rems).

Comme pour tout autre agent toxique, il existe pour les radiations un niveau de dose au-dessous duquel le risque, s’il existe, est indécelable.

| Grandeur mesurée | Signification | Ancien système | Système international |

| Activité | Nombre de transformations nucléaires par seconde | CURIE

(Ci) | BECQUEREL (Bq)

1 Bq = 27.10-12 Ci

1 Ci = 3,7 x 1010 Bq |

| Dose absorbée | Quantité d'énergie reçue par l'unité de masse

irradiée | RAD | GRAY (Gy)

1 rad = 0,01 Gy

1 Gy = 100 rad |

| Equivalent de dose ou dose efficace | Effet des rayonnements sur l'organisme | REM | SIEVERT (Sv)

1 rem = 0,01 Sv

1 Sv = 100 rem |

|

| Les différentes unités de mesure de la radioactivité |

| Dose en Sv (en rems) | Quelques éléments de comparaison |

| 0,05 (5) | Limite annuelle actuelle d'exposition pour les travailleurs exposés

aux rayonnements ionisants (limite en projet 0,10 Sv sur 5 ans) |

| 0,005 (0,5) | Limite annuelle actuelle de supplément d'exposition pour la population

(en projet 0,001 Sv/an) |

| 0,002 (0,2) | Irradiation naturelle moyenne en France par an |

| 0,001 (0,1) | Radio pulmonaire (irradiation locale) |

Les conséquences de Tchernobyl: la France irradiée

- Le 28 avril, la nouvelle de l'accident est annoncée par les

Soviétiques.

- Dès le mardi 29 avril, avant que le nuage n'arrive sur la France, le

Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants

(S.C.P.R.I.) qui a pu en faire des prélèvements au moyen des avions

de ligne, indique le premier à l'Agence France Presse sa composition

exacte.

- Le 30 avril, le nuage atteint la France.

Le S.C.P.R.I. adresse, dans la nuit même, un communiqué le signalant

à toutes les agences de presse.

- Le 1er mai, férié : pas de presse.

- Ce n'est que le 2 mai, que les communiqués du S.C.P.R.I. du

29 avril et du 30 avril sont repris par l'ensemble de la presse.

L'opinion publique en France a mal ressenti le manque d'informations officielles sur le nuage de Tchernobyl. En Allemagne, des mesures étaient prises pour informer le consommateur sur les risques de manger certains produits (légumes, laitages) qui pourraient avoir été contaminés.

La difficulté de communiquer dans un domaine aussi technique et aussi peu connu a laissé planer un doute qui a été perçu par le public comme un manque d'information.

Par ailleurs, le niveau de la radioactivité enregistrée a été jugée suffisament faible par les Pouvoirs Publics, de sorte qu'il a paru inutile de prendre des précautions particulières pour la protection du public.

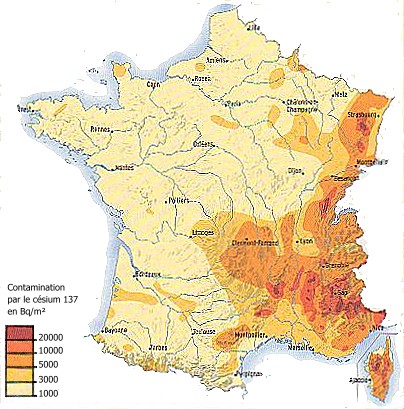

En 1999, une étude de la CRIIRAD (Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité), a dressé une carte de la contamination du sol français en Césium 137, à partir de 3000 points de prélévements. On note une contamination particulièrement élevée en Provence-Alpes-Côte d'Azur et plus généralement dans la moitié est de la France. Sur le plateau du Vercors on relève une contamination de 35000 Becquerels/m2 avec des maxima de 50000 Bq/m2 dans le Mercantour et le centre de la Corse.

La carte ci-dessous donne les valeurs ramenées à ce qu'elles étaient en 1986.

En 1986, les autorités européennes estimaient qu'à partir d'un taux de 10000 Bq/m2 d'iode 131 il fallait retirer de la vente certains produits, comme les légumes et les laitages et interdire aux enfants de jouer dans les bacs à sable.

Comme on connaît la composition du nuage de Tchernobyl, on sait qu'à l'époque, le taux d'Iode 131 était cinq fois plus important que celui de Césium 137.

L'Iode 131 est responsable de graves affections de la thyroïde, pouvant générer un cancer.

L'Association française des malades de la thyroïde s'est constituée en avril 2000 et vient de déposer une plainte contre X, avec la CRIIRAD, pour empoisonnement et administration de substances nuisibles. Cette association a reçu 7000 dossiers depuis sa constitution et compte déjà 1050 adhérents, dont 133 se sont portés partie civile.

Voir aussi: LES AUTRES ACCIDENTS NUCLEAIRES

Voir aussi: LES AUTRES ACCIDENTS NUCLEAIRES

Le problème des déchets radioactifs

L'énergie nucléaire a des atouts sur le plan économique et au niveau de son impact sur la qualité de l'air: elle ne produit pas de gaz a effet de serre. Cependant elle présente le gros inconvénient de rejeter des déchets radioactifs, bien encombrants, et dont le stockage pose problème pour aujourd'hui et pour demain.

Ces déchets, en effet, ont des durées de vie longue, qui dépassent celui d'une génération, et qui représentent un lourd héritage que nous laissons aux générations futures.

Le retraitement des combustibles irradiés est l'option retenue par la France, le Japon et la Grande-Bretagne. Il sépare, d'une part, les matières énergétiques valorisables (plutonium, uranium) et, d'autre part, les produits de fission, d'activation et actinides qui constitue les déchets.

La composition d'un combustible REP avant traitement est la suivante (par tonne d'uranium métal):

9.6 kg d'uranium fission (235U)

8.9 kg de plutonium

940 kg d'uranium non fissile (238U)

32.8 kg de produits de fission

7.2 kg d'actinides.

Après retraitement, on dispose de trois types de composés:

l'oxyde de plutonium (recyclé en partie pour donner du combustible mixte Mox)

le nitrate d'uranyl (réutilisé dans le parc électronucléaire actuel)

les produits de fission et les actinides, qui constituent les déchets, qui seront conditionnés sous forme de verre à haut pouvoir de confinement.

L'opération de retraitement conduit cependant à la production d'autres types de déchets:

les déchets de structure des assemblages (coques): ils sont conditionnés dans le ciment, compactés. Ils sont destinés au stockage géologique.

les déchets technologiques (appareillages, pompes, filtres): ils sont conditionnés dans des coques en béton fibre. La majeure partie sont des déchets de catégorie A; une petite fraction est entreposée dans l'attente du stockage géologique.

les effluents liquides en provenance des différents ateliers: les surnageants - décontaminés - sont rejetés dans l'environnement; les boues de précipitation sont enrobées dans du bitume. Les colis obtenus sont destinés au stockage profond.

| Type | Production en m3/an | Production cumulée en 2000 ( m3 ) | Origine | Caractéristiques |

| A | 25000 | 800000 | réacteurs, fabrication, retraitement, industriels | déchets de faible et de moyenne activité, ne renfermant que des émetteurs ß à vie courte ou moyenne (période inférieure à 30 ans) et des émetteurs alpha en faible quantité |

| B | 2800 | 80000 | retraitement, fabrication, recherche | déchets de faible et de moyenne activité renfermant des émetteurs alpha en quantité importante |

| C | 200 | 3000 | retraitement | radioéléments très radioactifs à période courte et des radioéléments peu radioactifs à période longue. Ils dégagent de la chaleur et doivent donc être refroidis. |

«««RETOUR

Source: Document de la Société Française d’Energie Nucléaire: "Le vrai, le faux, l'incertain."