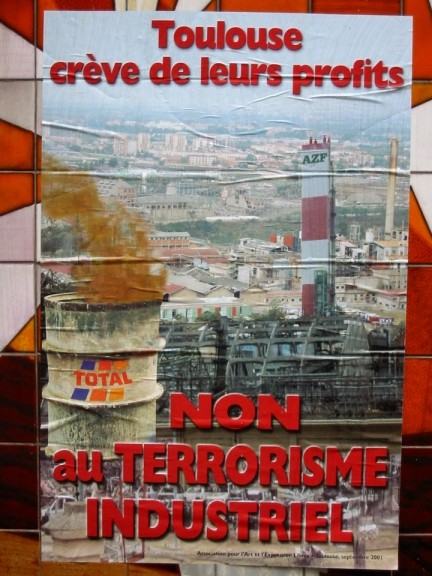

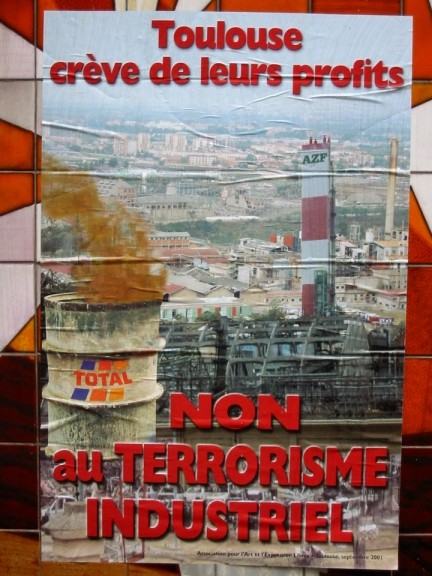

L'explosion de l'usine AZF de Toulouse

«««RETOUR

L'usine Grande Paroisse de Toulouse

L’usine avait été construite en 1924 sous le nom O.N.I.A. - Office National Industriel de l’Azote -, pour produire de l’azote et de ses dérivés. Devenue AZF en 1983, l’usine de Toulouse faisait partie, depuis le 1er août 1990, de l’activité Engrais d’Atofina (TOTAL FINA)

au sein de sa filiale Grande Paroisse.

au sein de sa filiale Grande Paroisse.

Le gaz naturel est la matière première principale de la synthèse de l’ammoniac qui est ensuite transformé en urée et acide nitrique pour conduire aux engrais azotés de la famille des ammonitrates.

L’usine fabrique également des intermédiaires industriels qui entrent notamment dans la fabrication de colles et de produits de traitement des eaux.

Le site qui conduit depuis plusieurs années une démarche de progrès a obtenu en 1998 la certification ISO 14001 pour son système de management de l’environnement.

Jusqu’au 21 septembre 2001, ce site industriel de Grande Paroisse n’avait connu aucun incident majeur.

La catastrophe du 21 septembre 2001

Toulouse est au travail, ce vendredi 21 septembre. Il est 10 heures 15, le temps est doux, le soleil prometteur.

Toulouse est au travail, ce vendredi 21 septembre. Il est 10 heures 15, le temps est doux, le soleil prometteur.

Soudain, l’air se troue. Une première déflagration ébranle la ville. Suivie immédiatement d’un grand souffle qui balaie l’agglomération et d’une deuxième déflagration, encore plus violente, qui déchire l’atmosphère. Les oiseaux s’évadent par milliers dans le ciel. Dans toutes les habitations, dans les bureaux, dans les écoles, le sol tremble quelques secondes. Comme un tremblement de terre.

La secousse est équivalente à un séisme de magnitude 4.3 qui sera ressentie jusqu’en Normandie !

Des plafonds et des murs s’effondrent. Vitrines des magasins et vitres des fenêtres se brisent. La population se précipite hors des immeubles. Tout le centre ville semble être victime du même cataclysme.

L’explosion est survenue dans un stockage de «nitrates d’ammonium déclassé» qui était autorisé pour 500 t et contenait 300 à 400 t de produit le jour de l’explosion. Les produits « déclassés » provenaient principalement des ateliers de fabrication et de conditionnement du nitrate d’ammonium destiné à la production d’engrais ou de nitrate d’ammonium industriel.

Ce bâtiment était adjacent à la sacherie, où des produits combustibles étaient stockés.

Cet ensemble de bâtiments n’était pas équipé de système de détection incendie. Des travaux de

remise à niveau de l’infrastructure du bâtiment avaient été réalisés ces dernières années.

Le bâtiment ne comportait pas de détecteurs d’oxydes d’azote. De tels dispositifs existaient

sur d’autres stockages plus importants sur le site. Cette situation était cohérente avec le fait que si

l’on envisageait le risque d’incendie sur ce type de stockage le risque d’explosion était considéré par

Total Elf Fina comme négligeable.

Les causes de l'accident ne sont toujours pas identifiées

Un an après la catastrophe, les causes de l'accident ne sont toujours pas éclaircies.

Aucune trace d'explosion n'a été relevée dans les installations de la SNPE, les dégâts constatés ayant tous été consécutifs au souffle de la déflagration d'AZF.

Les experts ont également prouvé que l'épicentre du sinistre se trouvait au coeur du tas de 300 tonnes de nitrates et que la réaction avait été amorcée à température ambiante, soit les 23°C relevés le 21 septembre à Toulouse.

93 à 168 tonnes de l'ammonitrate stocké ont réagi.

Quant au mécanisme initiateur de l'explosion, il s'agit, selon le rapport d'expertise, du mélange, sans doute involontaire, de 500 kilos de dérivés chlorés produits au sud de l'usine, avec le nitrate entreposé dans le hangar.

C'est un quart d'heure avant la catastrophe que se serait faite la manipulation fatale. L'enquête judiciaire se concentre désormais sur ce scénario.

Parallèlement, un rapport accablant de l'inspection du travail, versé au dossier judiciaire au mois de juin 2002, a confirmé « des dérives incompatibles avec le niveau de sécurité exigé », notamment dans la traçabilité des produits et le recours massif à la sous-traitance...

A ce jour, Serge Biechlin, le directeur d'AZF, huit de ses proches collaborateurs et quatre ouvriers du site sont mis en examen pour homicides et blessures involontaires. Malgré une volonté affichée de « transparence et de collaboration avec la justice », le groupe Total Fina Elf leur a imposé le silence comme mode de défense...

Le 11 avril 2002, Total Fina Elf annonce la fermeture définitive de l'usine AZF de Toulouse. Sept mois après l'explosion d'AZF, cette décision est avant tout un soulagement pour les toulousains dont les deux tiers refusent aujourd'hui la perspective d'un retour de la chimie dans la ville.

Le lourd bilan de la catastrophe

Le bilan officiel de l'explosion d'AZF fait état de 30 morts et 2242 blessés corporels hospitalisés.

Le bilan officiel de l'explosion d'AZF fait état de 30 morts et 2242 blessés corporels hospitalisés.

En mars 2002, le Samu ajoutait à ce chiffre les arrêts de travail et de déclarations d'accident du travail et obtenait le chiffre de 4890 blessés.

Enfin, selon la préfecture, 8133 personnes ont déposé un dossier d'expertise médicale pour obtenir une indemnisation.

35000 logements ont été touchés dont 11000 très gravement.

12800 logements publics et 192 bâtiments communaux ont été touchés.

Quatre écoles, quatre gymnases, quatre piscines, cinq bâtiments sportifs et quatre églises, sans compter trois bâtiments culturels dont le Zénith, sont encore en réfection, voire en reconstruction.

Deux lycées et deux instituts universitaires sont également à reconstruire entièrement.

Un an après, la mairie de Toulouse a déjà réalisé pour 63.7 millions d'euros de travaux et reçu 8.5 millions d'euros de dons.

Selon elle, 27 millions d'euros ont été versés aux victimes au titre de l'aide d'urgence. La préfecture estime à 320 millions d'euros le coût des réparations des logements.

Près de 100000 dossiers de déclarations d'assurance ont été recensés.

Source: La Dépêche du Midi

«««RETOUR

au sein de sa filiale Grande Paroisse.

au sein de sa filiale Grande Paroisse. Toulouse est au travail, ce vendredi 21 septembre. Il est 10 heures 15, le temps est doux, le soleil prometteur.

Toulouse est au travail, ce vendredi 21 septembre. Il est 10 heures 15, le temps est doux, le soleil prometteur.

Le bilan officiel de l'explosion d'AZF fait état de 30 morts et 2242 blessés corporels hospitalisés.

Le bilan officiel de l'explosion d'AZF fait état de 30 morts et 2242 blessés corporels hospitalisés.