Les marées noires

«««RETOUR

Par l'importance des tonnages en circulation, le transport du pétrole constitue un grave danger de pollution. Les naufrages côtiers et les marées noires en sont les manifestations les plus spectaculaires et les plus néfastes pour l'environnement.

A chaque fois des dégâts écologiques inestimables avec, à chaque fois, la responsabilité engagée des pétroliers qui continuent de façon scandaleuse à transporter des milliers de tonnes de pétrole sur des navires dont le niveau de sécurité n'est pas à la hauteur.

Cependant, la vidange des cuves en haute mer génère 2.5 fois plus de pollution que les marées noires.

On estime que la polution en mer par le pétrole, toutes sources confondues, représentent 6 millions de tonnes par an, soit environ le millième du pétrole extrait.

Les effets des marées noires

La moitié des quelque 3 milliards de tonnes de pétrole extraites annuellement emprunte les grandes voies maritimes sous forme brute ou raffinée. En outre, plus du cinquième de la production mondiale est extrait de gisements off-shore.

La moitié des quelque 3 milliards de tonnes de pétrole extraites annuellement emprunte les grandes voies maritimes sous forme brute ou raffinée. En outre, plus du cinquième de la production mondiale est extrait de gisements off-shore.

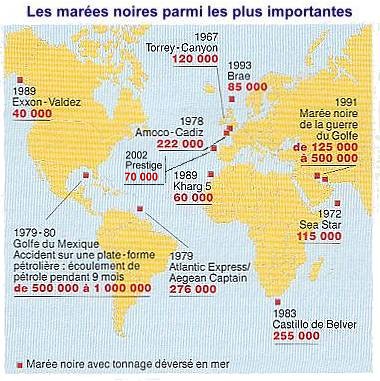

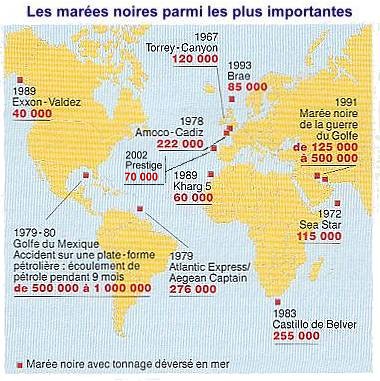

La plus grande marée noire d'origine accidentelle fut celle de la tête de puits sous-marine d'Ixtoc One, dans le golfe du Mexique, qui a rejeté dans celui-ci plus de 600000 tonnes de brut entre juin 1979 et février 1980, soit environ trois Amoco Cadiz !

Le pétrole accidentellement déversé s'étale en vastes nappes.

Une partie des hydrocarbures, les hydrocarbures légers, plus ou moins important selon la nature de la cargaison, peut s'évaporer. Les fractions les plus lourdes vont sédimenter au fond, contaminant les sédiments et la flore et la faune pendant des durées plus ou moins longues.

La mer, heureusement, a les moyens de dégrader les hydrocarbures, mais sur des périodes longues de plusieurs mois. Elle ne peut éviter pendant ce temps la contamination des espèces qu'elle abrite.

La dégradation des hydrocarbures résulte de phénomènes physiques, comme la photo-oxydation et de phénomènes biologiques, grâce à l'action des bactéries de l'eau et des sédiments.

Les marées noires affectent de manière considérable les écosystèmes :

le pétrole englue les organismes, réduisant leur mobilité et leurs échanges avec le milieu extérieur (respiration, nutrition);

l'ingestion des hydrocarbures a des effets très toxiques, accrus par les phénomènes de concentration tout au long de la chaîne alimentaire.

Les populations les plus touchées sont les algues, le plancton et les animaux peu mobiles ou fixés au littoral comme les mollusques et les crustacés.

Les poissons, plus mobiles, paraissent moins touchés.

Les communautés d'oiseaux sont toujours très atteintes: ils s'engluent de pétrole en péchant ou en se reposant. Ils s'intoxiquent en se nettoyant ou meurent de froid, les hydrocarbures ayant dissous les graisses qui recouvrent leurs plumes et qui en assuraient l'imperméabilité.

La pollution en haute mer

Une cause chronique de la pollution de l'océan par les hydrocarbures résulte du "déballastage" des pétroliers. Ceux-ci nettoient en effet leur soute avec de l'eau de mer, après déchargement.

Quelque 20% des tankers se débarrassent toujours de cette eau souillée de pétrole en la rejetant en haute mer, ce qui est légalement tolérée, mais parfois dans les eaux littorales, ce qui est interdit. On estime à plus de 1 millions de tonnes par an la pollution générée par ces rejets.

Au total, et toutes sources confondues, on estime à 6 millions de tonnes par an la quantité d'hydrocarbures introduite dans les océans par l'activité humaine. Comme une tonne de pétrole peut recouvrir 12000 km² d'océan, des surfaces considérables du milieu marin sont de la sorte contaminée de façon permanente ou épisodique par un film d'hydrocarbures (source: Encyclopaedia Universalis).

La lutte contre les marées noires

La mise en place de barrières flottantes circonscrit l'extension de la nappe et permet, dans de rares cas, le pompage. Mais celà n'empêchent pas que la plupart des marées noires côtières aboutissent sur le littoral.

On utilise de nombreuses substances chimiques comme des dispersants et des émulsifiants, qui ont pour effet d'augmenter la surface de contact entre les hydrocarbures et l'air ou les batéries qui les dégradent alors plus facilement. Mais ces substances accroissent la surface des zones polluées et ont parfois des effets toxiques sur la faune et la flore qui viennent se surajouter à l'effet nocif des hydrocarbures.

Dessin de Hélène, collège St Théophane Vénard, à Nantes

La prévention des marées noires

Les catastrophes à répétition ont fait évoluer la législation des différents pays: ainsi la marée noire de l'Exxon-Valdez en Alaska fut à l'origine d'une nouvelle loi, l'Oil Pollution Act, en 1991, qui accroît sanctions et responsabilités.

La prévention des pollutions doit reposer sur une amélioration des règles de navigation, sous l'égide de l'Organisation maritime internationale, et sur la mise en place de moyens d'intervention (comme le plan Polmar, en France).

Mais une véritable réglementation internationale des transports maritimes et une législation stricte interdisant les pavillons de complaisance qui mettrait le pétrolier armateur en face de ses responsabilités, restent encore à voir le jour...

Voir aussi: LA BRETAGNE, VICTIME DES MAREES NOIRES

Voir aussi: LA BRETAGNE, VICTIME DES MAREES NOIRES

«««RETOUR

La moitié des quelque 3 milliards de tonnes de pétrole extraites annuellement emprunte les grandes voies maritimes sous forme brute ou raffinée. En outre, plus du cinquième de la production mondiale est extrait de gisements off-shore.

La moitié des quelque 3 milliards de tonnes de pétrole extraites annuellement emprunte les grandes voies maritimes sous forme brute ou raffinée. En outre, plus du cinquième de la production mondiale est extrait de gisements off-shore.