Les carburants traditionnels à base de pétrole représentent une part importante de la pollution atmosphérique. L'apparition de l'essence sans plomb a permis de diminuer fortement la contamination de l'air par le plomb. Elle continue par contre de générer les autres types de pollution (NO, CO2 principalement).

Il faut donc nous tourner vers d'autres sources de carburants, plus propres, si l'on veut réduire la pollution atmosphérique. En marge de l'essence et du diesel sont apparus un certain nombre de carburants, dits "carburants propres", moins polluants: les GPL issus du pétrole ou du gaz naturel et les biocarburants.

Le gaz de pétrole liquéfié (GPL)

C'est le plus répandu des carburants propres.

C'est un mélange de butane (C4H10) et de propane (C3H8) qui ne contient ni plomb, ni benzène et pratiquement pas de souffre.

La réduction des émissions polluantes est de l'ordre de 25%.

Cependant sa faible masse volumique impose une consommation d'environ 20% supérieure à celle de l'essence. Le bilan reste tout de même en faveur de la diminution des rejets en CO2 et le GPL est un carburant contribuant à limiter l'effet de serre.

A l'intérêt du faible coût du GPL, s'ajoute des économies en raison de la moindre usure des moteurs grâce à une combustion plus complète et en raison de la réduction de l'entretien.

A côté du GPL on trouve le GNV (Gaz Naturel Véhicule) , composé de méthane (CH4), hydrocarbure naturel issu des réserves en gaz naturel (à la différence du GPL qui est issu du pétrole).

La combustion de cet hydrocarbure ne produit ni oxyde de soufre, ni plomb, ni poussières, ni fumées noires et peu d'oxyde d'azote et dégage le moins de monoxyde de carbone.

Ces deux carburants s'utilisent pour l'instant en bi-carburation et nécessitent donc une adaptation du moteur à leur consommation. Un second réservoir indépendant (sous une pression de 200 hPa pour le GNV et de 8 à 10 hPa pour le GPL), un commutateur permettant de passer du mode gaz à l'essence (ou l'inverse) et un système d'injection de gaz.

Plus contraignant que le GPL en terme de stockage, le GNV présente toutefois l'avantage de réserves naturelles plus importantes que celles du pétrole.

Les carburants verts ou biocarburants

Ils sont issus des végétaux. En fait deux types de plantes intéressent les fabricants de biocarburants : les « plantes à huile » (colza, tournesol…) et les « plantes à sucre » (betterave, canne à sucre, blé…).

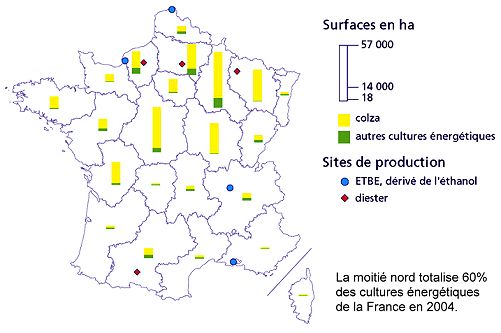

En France, c'est la betterave et le colza qui sont les plus sollicités. Après avoir été extraite de la plante, l'huile de colza est transformée en EMHV (ester méthylique d'huile végétale), pour être mélangé au gazole. Le sucre de betterave sert, quant à lui, à produire du bioéthanol. Le bioéthanol peut être directement mélangé à l'essence ou, plus fréquemment, transformé en ETBE (ethyl tertiobuthyl éther) avant d'être incorporé à l'essence. L'EMHV et l'ETBE sont les deux biocarburants les plus répandus en France et en Europe.

La première filière de biocarburant fait appel aux « plantes à huile ». Il s'agit de la filière biodiesel.

En France, 300000 ha de champs de colza sont dédiés à la production d'ester méthylique d'huile végétale (EMVH).

Il faut tout d'abord cultiver les plantes, les récolter et récupérer les graines qui contiennent la matière première recherchée : l'huile. Pour opérer la transformation des graines, ces dernières sont acheminées vers une usine de trituration. On va alors les nettoyer, les presser, puis les laver avec un solvant pour extraire plus de 96 % de leur huile. Les résidus des graines après trituration donnent une farine, appelée tourteau, destinée à l'alimentation animale.

L'huile végétale obtenue ne peut pas être utilisée directement dans des moteurs diesel. Il faut la faire réagir avec du méthanol pour obtenir de l'ester méthylique d'huile végétale (EMVH). Cette réaction de transestérification conduit également à la formation de glycérine.

En Allemagne, l'EMVH est utilisé pur dans des moteurs diesel adaptés (Diester).

Partout ailleurs en Europe, il est mélangé au gazole à hauteur de 5 % (norme européenne EN 590).

L'EMVH est l'option qui connaît la plus forte croissance : +28 % entre 2003 et 2004 dans l'Union Européenne.

En France, il représente l'essentiel des surfaces cultivées à des fins énergétiques. Ce biocarburant est incorporé au taux de 30 % dans certaines flottes de bus ou de voitures et autour de 5 % dans les stations-services.

|

Le rendement est intéressant : de 0,1 à 0,5 litre de pétrole dépensé dans la culture et la transformation du colza par litre de biodiesel, un impact nul sur l'effet de serre et une réduction significative des émissions polluantes. |

La seconde filière de biocarburant fait appel aux « plantes à sucre ». Il s'agit de la filière bioéthanol.

La seconde filière de biocarburant fait appel aux « plantes à sucre ». Il s'agit de la filière bioéthanol.

En France, 24000 ha de champs de betteraves et, dans une moindre mesure de céréales, sont cultivés pour obtenir du bioéthanol.

Après avoir récupéré les graines des céréales ou les racines des betteraves à transformer, il faut extraire la matière première utile : le sucre.

Pour des plantes comme la betterave, le procédé est relativement simple ; il suffit de broyer et de presser la racine pour obtenir du jus sucré. Pour les céréales, le sucre est emprisonné dans les graines de la plante sous la forme d'amidon (longue chaîne de sucres). Il faut alors fractionner l'amidon grâce à l'intervention de différentes enzymes pour obtenir des sucres simples.

La suite des opérations a lieu dans une distillerie. Les sucres sont alors transformés en alcool par fermentation grâce à l'action de micro-organismes dont les plus connus sont des levures du genre Saccharomyces.

Vient ensuite une étape de distillation qui permet de débarrasser l'alcool de son eau.

Au final, 100 kg de sucre donne 60 l d'alcool.

L'alcool obtenu est de l'éthanol, aussi appelé bioéthanol puisque fabriqué à partir de plantes.

Le bioéthanol peut être mélangé à haute teneur à l'essence pour être utilisé dans des moteurs essence.

L'éthanol est mélangé à l'essence :

- en Europe, jusqu'à 5 % (jusqu'à 15 % pour l'ETBE) ;

- aux Etats-Unis, de 5 à 10 % ;

- au Brésil, de 20 à 100 %.

En France, on le fait réagir avec de l'isobutène (produit pétrolier) pour obtenir de l'ETBE. Ce produit est ensuite incorporé à l'essence à hauteur de 15 % pour constituer l'essence sans plomb que l'on trouve aujourd'hui à la pompe.

Les principaux obstacles au développement des carburants verts

La production de plantes destinées à la filière biocarburants ne va cesser d'augmenter dans les prochaines années. D'autant que la France s'est fixé l'objectif de doubler sa production de biocarburants d'ici à 2007.

Seulement, les surfaces cultivables, majoritairement utilisées pour la production alimentaire, ne sont pas inextensibles.

Aux alentours de 2010, la limite des terres agricoles pouvant être dédiées aux bioénergies sera atteinte. La France devra alors importer de la matière première, huile ou alcool végétal, pour continuer à accroître sa production de biocarburants et respecter la norme européenne.

Malgré les aides agricoles et les aides fiscales de l'État pour la production de biocarburants, leur coût de production reste élevé, plus élevée que celui de l'essence ou du gazole.

Au Brésil et aux États-Unis, où la matière première est meilleur marché , les carburants verts restent entre 1,4 à 3 fois plus coûteux à produire que les produits pétroliers.

En 2003, on estimait que la production d'un litre de biocarburant coûtait 45 centimes d'euros contre 23 centimes pour un litre de carburant classique, sur la base d'un pétrole à 25 dollars le baril.

Les biocarburants ne seront compétitifs que lorsque le prix des matières premières nécessaires à leur fabrication, augmenté des coûts de fabrication, sera durablement inférieur à celui des carburants pétroliers qu'ils remplacent.

Mais même en utilisant la totalité des terres agricoles françaises, on arriverait tout juste à couvrir un septième des besoins en carburant du pays.

Il apparaît donc que les biocarburants, malgré leurs qualités, doivent être considérés seulement comme un appoint aux nouvelles formes d'énergies qui devront suppléer à la disparition du pétrole.