Il existe deux types de clonages. Le clonage thérapeutique vise à reproduire des tissus vivant à des fins de greffes. Le clonage de la peau est d'un grand secours dans le cas des traitements des grands brûlés, par exemple.

Mais il existe aussi le clonage reproductif. Dans ce cas, un être vivant complet est reproduit à l'image exacte du donneur de la cellule "modèle". Utile dans la sélection d'espèces végétales, voire animales, ce type de clonage deviendra sans nul doute techniquement possible dans un futur proche pour les humains. Celà est-il acceptable ? L'homme joue au Docteur Frankenstein et bouscule l'éthique.

Le clonage thérapeutique

Le clonage thérapeutique, c'est la copie in vitro de cellules-souches, en vue de les amener à produire des organes ou des tissus, à des fins de greffes ou de transplantations.

Une technique encore à développer, mais médicalement très prometteuse. Mais une technique qui nécessite apparemment - il y a débat là-dessus - des cellules d'embryons. En d'autres termes, on ne clone pas véritablement un individu, mais une poignée de cellules - si tant est que l'on considère que la "vie" ne commence pas dès le moment de la conception.

Cette technique consiste à remplacer le matériel génétique d’un ovocyte humain (ovule) par le noyau d’une cellule du patient qui va être greffé, comme si l’on avait l’intention de cloner ce patient. L’embryon ainsi obtenu n’est pas implanté dans un utérus mais on le cultive in vitro jusqu’au stade de blastocyste (stade avant l'embryon). On obtient ce que l'on appelle des cellules-souches. Ces cellules sont mises en culture.

Une seconde technique consiste à utiliser un ovocyte provenant d'une autre espèce que l'Homme. Mais l’efficacité de cette méthode reste à prouver. Ici également, la nature même des blastocystes pose des problèmes éthiques et scientifiques.

Le clonage reproductif

Ce type de clonage a pour but de reproduire un individu en entier, à partir d'une cellule non sexuelle d'un individu. Le patrimoine génétique étant le même, l'individu nouveau est la copie conforme de l'individu sur lequel a été prélevé la cellule source.

Le clonage des végétaux

Ce type de clonage est déjà utilisé dans la reproduction des végétaux.

Lors d’expériences classiques réalisées dans les années 1950 à l’université Cornell, Steward et ses étudiants montrèrent que la régénération de plantes entières était possible à partir de cellules somatiques (non sexuelles) extraites de la racine pivotante d’une carotte. Les nouveaux individus sont des répliques génétiques de la plante mère.

Cette technique de multiplication végétative a trouvée de nombreuses applications en agriculture. Ainsi, on utilise le clonage in vitro pour reproduire des arbres fruitiers exceptionnels.

Le clonage animal

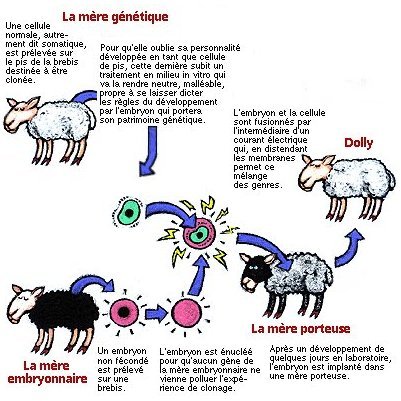

C'est le 27 février 1997 qu'un article annonçant la naissance de Dolly en Ecosse paraît dans la revue Nature. Dolly est née le 5 juillet 1996. Elle n'a pas de père, ni vraiment de mère, puisqu'elle est la copie conforme d'une brebis alors agée de 6 ans. Dolly est un clone.

C'est le 27 février 1997 qu'un article annonçant la naissance de Dolly en Ecosse paraît dans la revue Nature. Dolly est née le 5 juillet 1996. Elle n'a pas de père, ni vraiment de mère, puisqu'elle est la copie conforme d'une brebis alors agée de 6 ans. Dolly est un clone.

C'est en prélevant une cellule de mamelle à cette dernière et en l'introduisant dans une brebis porteuse que l'on a obtenu Dolly.

Depuis 1997, on a pu obtenir - chez quatre espèces, le mouton, la vache, la chèvre et la souris - des jeunes par clonage de cellules prélevées sur des animaux adultes. L'efficacité de la technique reste encore faible. Le taux élevé de mortalité périnatale et foetale tardive, environ 40% des gestations établies, traduit l'existence d'effets épigénétiques à long terme induits par les perturbations précoces de l'environnement du noyau zygotique.

Depuis 1997, on a pu obtenir - chez quatre espèces, le mouton, la vache, la chèvre et la souris - des jeunes par clonage de cellules prélevées sur des animaux adultes. L'efficacité de la technique reste encore faible. Le taux élevé de mortalité périnatale et foetale tardive, environ 40% des gestations établies, traduit l'existence d'effets épigénétiques à long terme induits par les perturbations précoces de l'environnement du noyau zygotique.

Le clonage doit aujourd'hui être considéré, avant tout, comme une voie de recherche. La maîtrise du clonage animal offrirait de nombreuses perspectives d'applications pour l'expérimentation animale, et aussi l'obtention d'animaux transgéniques issus de noyaux modifiés lors de la culture des cellules donneuses.

Le non recours au clonage reproductif s'impose aujourd'hui chez l'homme, non seulement par simple précaution - compte tenu des cas de syndromes létaux observés chez les animaux clonés - mais aussi pour des raisons éthiques. L'obtention à partir de blastocystes humains issus du clonage, de cellules embryonnaires multipoptentes qui seraient ensuite différenciées en culture ouvrirait la voie au développement des autogreffes pour corriger des défauts tissulaires. Ce clonage dit thérapeutique et impliquant l'utilisation de très jeunes embryons à des fins de recherche, n'est toutefois pas prêt de devenir réalité.

La route est ouverte vers le clonage humain...

Une brebis est née, et le monde se demande s'il va devenir meilleur... Car Dolly est un mammifère. Le clonage humain, dans un but reproductif, est bien sûr formellement interdit par la loi. Mais comment empêcher un savant fou de créer, un jour, un homme à son image ? Comment empêcher un homme stérile d'être tenté de réclamer un enfant qui proviendrait de sa chair ? L'homme joue au Docteur Frankenstein et bouscule l'éthique.